土地合筆登記後の地番は、どのように定められますか?

土地合筆登記とは?

~数筆の土地を1筆にしたいとき~

報酬額(税込)

・土地合筆登記 10万円~

モデル事例の概算御見積金額はこちらです。

ご依頼の流れはこちらです。

(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

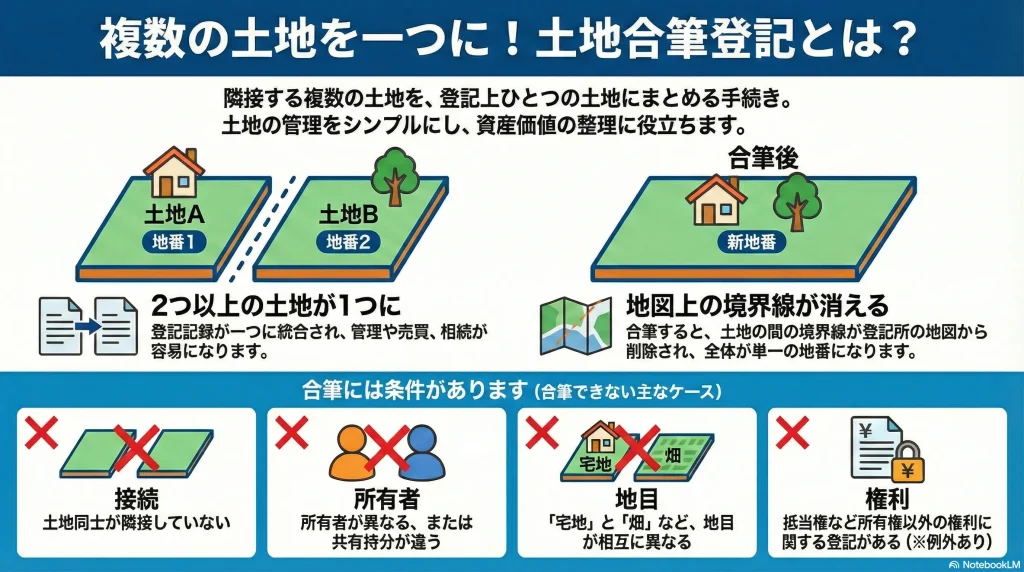

土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。

土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。

土地合筆登記業務の流れ

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、土地の所在地番を判断します。

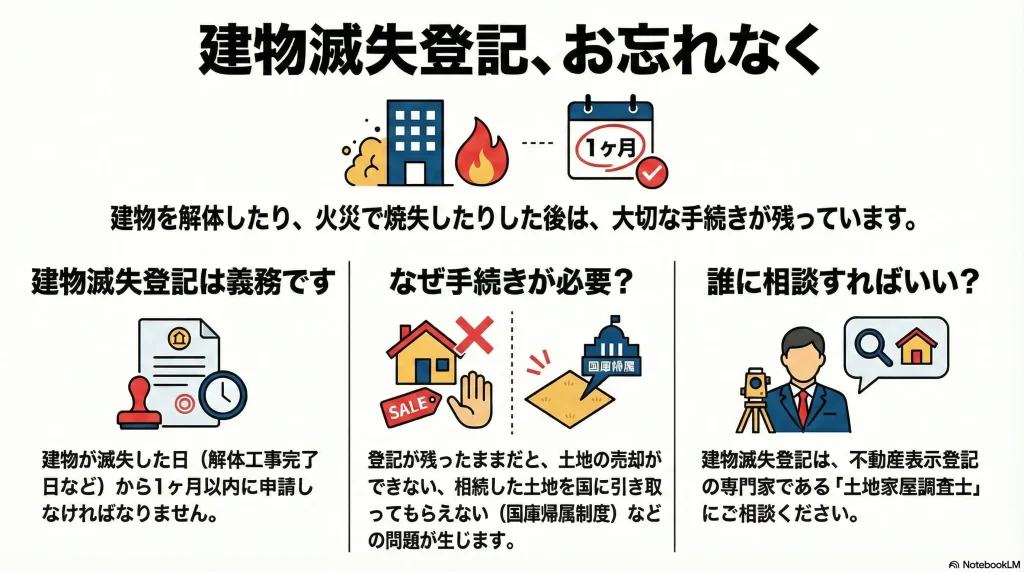

また、その所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。

建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

相互に接続しない土地は土地合筆登記をすることができません。

また、地目又は所有者が異なる土地は土地合筆登記をすることができません。

法務局へ土地合筆登記申請をします。

登記識別情報が発行されます。

また、土地合筆登記の内容が公図及び登記事項証明書に反映されているか確認します。

土地合筆登記業務の記事一覧

「各市町村別の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」

- 千代田区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 東京都中央区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 港区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 新宿区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 文京区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 台東区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 墨田区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 江東区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 品川区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 目黒区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 大田区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 世田谷区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 渋谷区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 中野区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 杉並区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 豊島区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 東京都北区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 荒川区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 板橋区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 練馬区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 足立区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 葛飾区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 江戸川区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 市川市の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 船橋市の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

- 浦安市の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

1 土地合筆登記後の地番は、どのように定められますか?

お問い合わせ

お問い合わせは、お問い合わせフォーム、電話又はメール(t.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)でお願いします。

必要事項入力後、「お問い合わせする」を押してください。

担当者より折り返しご連絡させていただきます。

プライバシーポリシー

当サイトは、個人情報の重要性を認識し、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報に関する法令を遵守し、当サイトで取扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。

1 基本方針

2 適用範囲

本プライバシーポリシーは、お客様の個人情報もしくはそれに準ずる情報を取り扱う際に、当サイトが遵守する方針を示したものです。

3 個人情報の利用目的

当サイトは、お客様からご提供いただく情報を以下の目的の範囲内において利用します。

① ご本人確認のため

② お問い合わせ、コメント等の確認・回答のため

③ サービスに関する営業上のご案内

④ サービスについてのサポートおよびアフターサービス

⑤ お客さまの承諾・申込みに基づく、提携事業者・団体等への個人情報の提供のため

⑥ その他個別に承諾いただいた目的

4 個人情報の管理

当サイトは、個人情報の正確性及び安全確保のために、セキュリティ対策を徹底し、個人情報の漏洩、改ざん、不正アクセスなどの危険については、必要かつ適切なレベルの安全対策を実施します。

当サイトは、第三者に重要な情報を読み取られたり、改ざんされたりすることを防ぐために、SSLによる暗号化を使用しております。

5 個人情報の第三者提供

当サイトは、以下を含む正当な理由がある場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。

① ご本人の同意がある場合

② 法令に基づく場合

③ 人の生命・身体・財産の保護に必要な場合

④ サービスについてのサポートおよびアフターサービス

⑤ 公衆衛生・児童の健全育成に必要な場合

⑥ 国の機関等の法令の定める事務への協力の場合(税務調査、統計調査等)

当サイトでは、利用目的の達成に必要な範囲内において、他の事業者へ個人情報を委託することがあります。

6 個人情報に関するお問い合わせ

開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、所定の方法に基づき対応致します。具体的な方法については、個別にご案内しますので、お問い合わせください。

7 本プライバシーポリシーの変更

当サイトは、本プライバシーポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

本プライバシーポリシーは、事前の予告なく変更することがあります。

本プライバシーポリシーの変更は、当サイトに掲載された時点で有効になるものとします。